|

郭韋良 國立臺灣大學 土木工程學系博士生 董自然 國立臺灣大學 土木工程學系專案經理 謝尚賢 國立臺灣大學 土木工程學系教授兼系主任 2019年5月,臺大BIM研究中心主任謝尚賢教授帶領學生出訪加拿大參加由阿爾伯塔大學(University of Alberta)主辦之「營建自動化與機器人國際研討會」(International Symposium on Automation and Robotics in Construction;ISARC 2019),在營建資訊的自動化與機器人應用上進行深入的觀察。本次ISARC與 「Modular and Offsite Construction(MOC)Summit」,以及「International Conference on Construction and Real Estate Management」(ICCREM)共同舉辦,參加人數眾多,包括許多國際學者專家,而來自台灣的出席者也不在少數(圖一)。 圖一 來自台灣的出席者合影 2019 ISARC在班夫(Banff)舉辦,會議日期自5月21日至5月24日,為期4天。議題的內容包括:

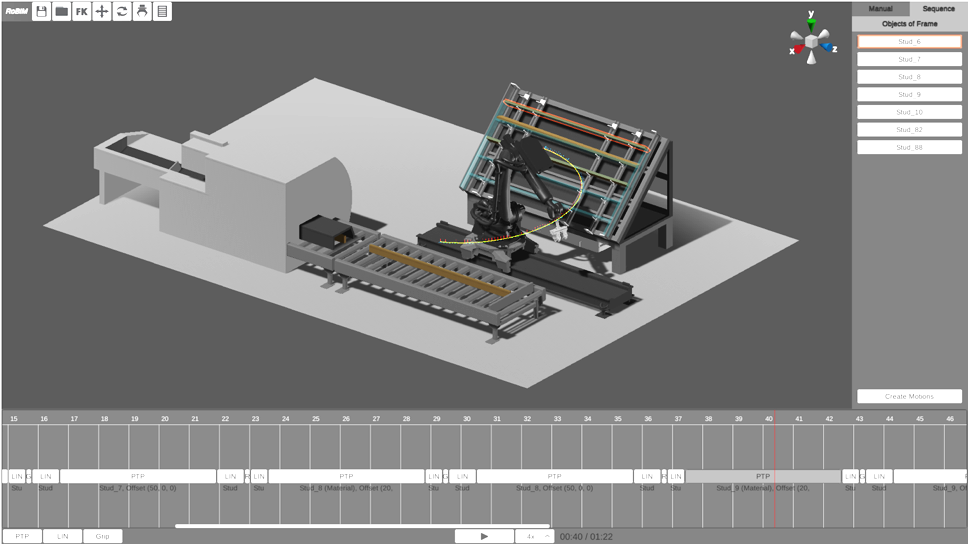

營建自動化 本次研討會主軸為「Industry 4.0 for Resilient Urbanization」(工業4.0的韌性城市),會議發表包含許多目前討論度極高的議題,像是無人飛行載具技術、無人地面載具技術 ,機器人技術,機器人路徑規劃等。而這些領域的發展則應用於工地的管理監控,或是藉此發展智慧工地,例如將這些技術應用於網路訊號不足的施工現場裡,輔助人員定位或傳遞資訊。 ▓提升無人飛行載具(UAV)耐用性 2019 ISARC的發表題目中共有7篇論文是關於UAV(無人飛行載具)技術的探討,令人印象最深刻的是由Narumi所發表的研究[1],主要是介紹如何設計專門用於室內工地現場的UAV、提高UAV的安全性,並透過裝置將影像回傳於管理畫面。此外,由於UAV通常是於戶外使用,極少會在建築物內飛行,因此必須克服許多技術問題,像是如何閃避施工現場的障礙物,或是防摔機制。Narumi所設計的UAV以氣球為主體骨架,藉此作為摔落與碰撞的防衛機制,並以多旋翼UAV來進行測試,測試結果發現,此設計可有效減少UAV損害程度,且透過於室內工地現場使用UAV,可提高現場巡檢的效率,同時減少人員受傷與時間耗損機率。 模組化預鑄工程─營建業的未來升級 提到模組化預鑄工程,目前美加地區主要運用材料以木材為主,已長久發展木構造建物,近年更致力於材料研究,改良後的工程木材可提升硬度、防火、防蛀功能且可塑性高,同時兼具木材的低碳、輕量化優點,能有效降低能源消耗,在預鑄工程的運用上大有裨益;透過在工廠內預鑄、預先製作建物的方式,將工地內的施工期縮短,甚至在建物生命週期結束後,還可保留可拆解與彈性運用的特性,於歐美地區及香港等地已有不少案例。針對模組化工程及木構造營建,2019 ISARC也有相關討論與研究如下,是相當值得關注的面向: 一、模擬工程木材於預鑄工程應用 來自俄勒岡大學的Bahar Abiri等人[2],針對模組化營造的應用,提出了模擬創新工程木材「縱橫多層次實木結構積材」(Cross Laminated Timber, CLT)在預鑄過程中的限制,並以實際案例進行測試,以期未來用以優化CLT在預鑄工程中的應用,並協助進行決策。 二、橋梁預鑄工程優化分析 橋梁工程的預鑄也是討論議題之一,University of Nevada, Las Vegas的Elina Prajapati等人[3]針對橋梁工程加速的技術(Accelerated bridge construction,ABC)執行,分析61個不同執行計畫中的優缺點,用以優化橋梁預鑄工程,以達成對業主、承包商以及用路人三贏的結果。 三、預鑄工程於經濟層面帶來的影響 Edinburgh Napier University的Tsvetomila Duncheva等人則分享了預鑄模組化營造在經濟層面的影響[4],營建產業的技術以及效率提升程度,相對於其他工業而言可說是處於停滯狀態,甚至稍有倒退的趨勢,產業中的創新不足實為一大原因,而該研究提出一個幫助投資者及業主評估模組化營造的工具,在未來技術革新的發展中,讓握有實權進行革新者能更有效了解新技術的益處。 整體而言,預鑄工程已是未來不可小覷的趨勢之一,而木構造在其中亦扮演著重要角色;反觀臺灣,因囿於建築技術及法規的限制,目前仍以鋼筋混凝土為建材大宗,其能耗以及對環境所造成的衝擊皆十分可觀,也還不容易在建築生命週期結束後再進行循環利用。經過工程木材的創新與改良,木構造在耗能、資源運用以及抗震防火上,都已有相當優異的表現。而木構造在臺灣能否獲得使用上的突破,或許也將是臺灣營建產業能否創新的重要環節之一。然而,在技術成功引進運用前,若大環境仍有諸多限制,加上業者觀念如未能及時更新,產業的升級與創新恐怕也是困難重重。 建築資訊塑模(BIM) 2019 ISARC約有30篇與建築資訊塑模(Building Information Modeling, BIM)相關的研究。整體看來,許多研究都已開始針對建築生命週期中的營運維護(Facility Management,FM)階段做為研究範疇。由於BIM技術具有貼近現實的資訊、視覺化與擬真等特性,因此許多人皆以BIM模型輔以現有的擴增實境(Augmented Reality,AR)及虛擬實境(Virtual Reality,VR)技術進行研究,無論在工程資訊的呈現或管理方面,皆有不錯成效。也有研究人員對照在不同的虛擬溝通環境(Virtual communication environment)下[5],此種做法能有效的進行合作。研究結果顯示,在VR的環境裡,確實能降低工作上的負擔,並在合作上更容易達成共識。 此外,研究人員也開始關心如何藉由BIM技術來達成資訊的即時回饋,以便在建築室內進行定位、防災逃生,甚或工地檢核等工作;例如以感測器回傳的資訊即能作視覺化的呈現,亦可於BIM模型上進行即時分析。 一、以AR技術結合深度學習 由Corneli所發表的研究[6],希望藉由現有AR技術來輔助在建築物營運維護階段時的建築資產管理。Corneli利用BIM模型中的現有資訊作為機器學習的資料,包括辨認物件及其於BIM模型中的位置,並從BIM/AIM(Asset Information Models)中將物件資訊中擷取出來。在資訊呈現上以頭戴式顯示器(Head-Mounted Display,HMD)將現實中物件的資料做呈現,也因為是初期研究,所以目前先以單一物件(滅火器)做測試。而研究結果顯示,這個方法已可精確辨識出物件。 二、以IFC空間資訊即時規劃建築室內逃生路徑 而在Mirahadi的發表中[7],則呈現如何透過BIM的IFC檔案即時計算出建築物中的逃生路徑規劃。Mirahadi的研究是將整棟建築物的每個轉角與樓梯作為計算的節點,並利用戴克斯特拉算法(Dijkstra's algorithm)作為路徑的演算法,同時根據離災害點的距離給予不同路徑的成本。由於此做法所擷取的節點範圍相當大,計算所用到的節點會相對少許多,因此可大幅減少計算的資源,並達成即時的計算,對於樓層平面小及樓層高的建築物是不錯的方式,研究中也表明,最短的路不一定就是最安全的路徑。 三、使用感測地墊改善室內定位精準度 此外,由Chen所發表的研究[8],則是以BIM模型結合具有傳感器的地墊做室內定位,透過Beacon訊號的輔助確認使用者所在的空間,並同時透過Revit API將訊號從資料庫傳回BIM模型中。雖然這項研究目前仍屬初步開發,但已可克服目前室內定位常見的一些缺陷,如訊號受人或建築物的干擾時,便可使用此方法準確偵測到室內人員的位置。 模組式空間營造─參訪DIRTT 研討會結束後,參訪團前往卡加利參觀DIRTT的分公司與工廠。DIRTT是一間於2005年在美國芝加哥成立的公司,該公司運用虛擬實境等先進科技作為溝通的工具,為客戶提供客製化的模組式空間,包含醫院、學校及住家等類型的內部空間規劃及建造。再加上全年無休的直營預鑄工廠,DIRTT能將產品在短時間內製造完畢,並在數週至數月內快速完成客戶委託的專案。 作為一家客製化空間的公司,DIRTT的室內空間安排不僅展現公司的現有技術,也可看出對於員工工作空間品質的重視。首先映入眼簾的是展示木材結構技術的簡報廳,為了向客戶詳細展示木材的連接,DIRTT準備了與實品相同大小的演示模型;簡報廳旁則是模組化醫院空間的展示,利用容易組裝鑽孔的輕隔板,保留增設儀器及空間調整的彈性,解決醫院需求日新月異而舊式空間無法跟上腳步的問題。此外,旁邊也建造了小型會議室的展示間,同樣也以模組化的方式建造,除可保留相當大的彈性,也能在短時間內完成建造。 圖二 虛擬實境體驗空間 為了能讓客戶身歷其境體驗設計,DIRTT打造了高規格的虛擬實境體驗空間(圖二),備有8套體驗裝備,用以向顧客展示設計及說明,包含謝主任在內的參訪團成員,全都受邀體驗了虛擬實境的先進器材。走上二樓,樓梯旁竟然建造了一座銜接一、二樓的溜滑梯(圖三),而緊鄰二樓的辦公區域旁,則是以木造天橋(圖四)連接一座酒窖(圖五),相當特別。 接著一行人便搭車前往DIRTT全年無休的接單生產工廠(圖六),接待人員說明,工廠全年無休提高了出貨速度,只要在幾週內便能完成生產,而接單生產的方式更是有效地節省存貨空間。從牆上的植生牆、薄如塑膠片般的新材質玻璃到大尺寸的木構造組件都能看出,廠區佔地雖不算大,卻展現出驚人的效率。 工程創新專題討論─參訪University of Alberta 離開DIRTT後,參訪團前往University of Alberta所在的Edmonton,在此參與由康仕仲教授所主辦的專題討論會議,主題包括:人工智慧、木構造、磚造、自動化營建、隧道工程定位以及機器人。 討論會中,A-Partners Ventures Inc創辦人Bruce Alton介紹目前營建產業內的創新,以及AI在營建產業運用的困境;並由Ying-Hei Chui教授詳細說明目前木結構的創新技術,以及在臺灣實際建造的案例。而Rafiq Ahmad教授則帶領我們參觀自動製造實驗室(圖七),包含教學使用的實驗室(圖八),以及他正在進行研究的空間及各式儀器。接著由Carlos Cruz Noguez教授(圖九)帶我們進入一座壯觀的小工廠,參觀磚構造實驗的各式器材(圖十),了解磚造技術的進化及創新方法。相較於目前的傳統方式,新的技術是在磚內加入鋼筋設置,幫助更有效率地定型,並增進未來自動化的可能性。 討論會最後由康仕仲教授分享近期的研究成果RoBIM(圖十一),這是一套以模擬機械手臂自動化製造木結構組件的軟體,能用來優化建造過程中的動作設計,未來有機會應用於模組化生產建物套件,再將套件運送至工地進行快速組裝。 圖十一 RoBIM操作介面 參訪心得─突破保守思維、引進創新 有待努力 經過數天的技術研究洗禮後,再將思緒拉回到產業層面思考,發現產業現況與蓬勃發展的科技間有一道不小的鴻溝。臺灣營建業不僅僅在技術革新上進程緩慢,相較於其他工業而言,營建業的效率相對低落,同時也消耗了大量的資源。一般而言,建築物的建造與使用消耗了全球36%的能源,更有大量廢棄物不斷地產生,對環境造成了巨大衝擊。在Bruce Alton的分享中曾提出一個有趣現象,大型營造公司都很樂意當天使投資人,將資源投注在進行人工智慧技術革新應用的小公司上,然而,一旦談到是否針對自己的公司進行革新時,往往又回到保守退縮的態度,對於新技術的應用經常是敬謝不敏。 在我們驚嘆各種創新的想法及技術之餘,也不免開始思考,目前產業界仍普遍偏向保守,欲將新技術成功引入應用的機率有多高?而引入新技術的下一步又要如何成功推廣,並突破產業界安於現狀的習慣,將整個產業的效率及技術升級,真正實踐所謂「Construction 4.0」的概念?這些都是值得重視及深思的問題。 參考文獻

轉載自營建知訊第437期,頁62-70。

0 評論

|

文章類別

發佈時間

三月 2023

|

Proudly powered by Weebly

RSS 訂閱

RSS 訂閱