|

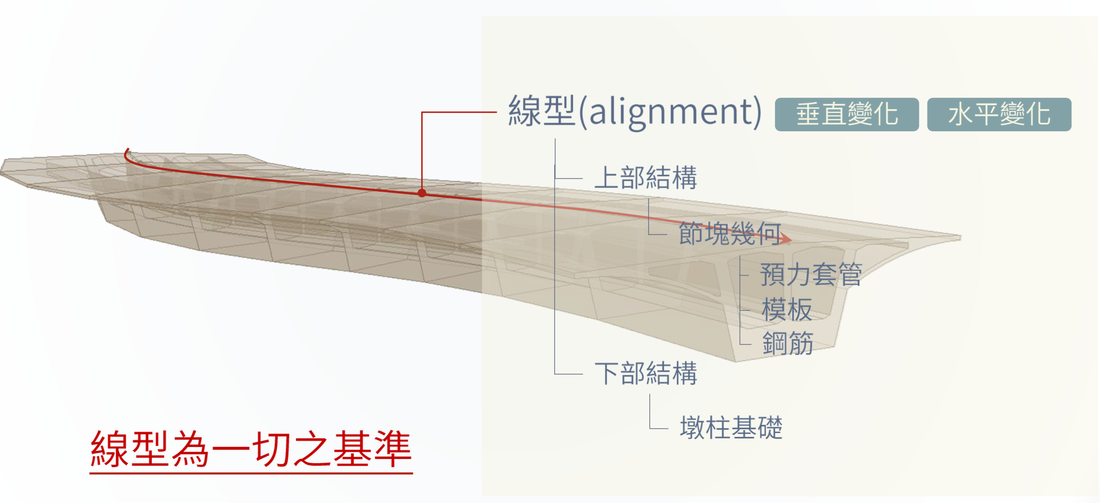

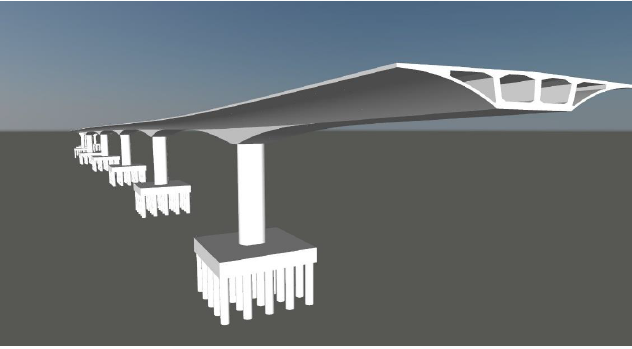

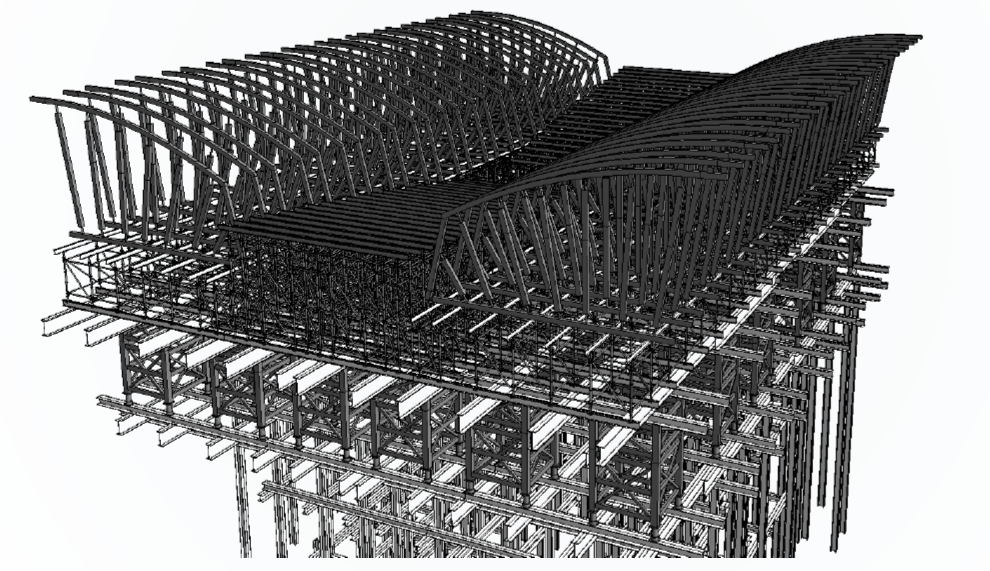

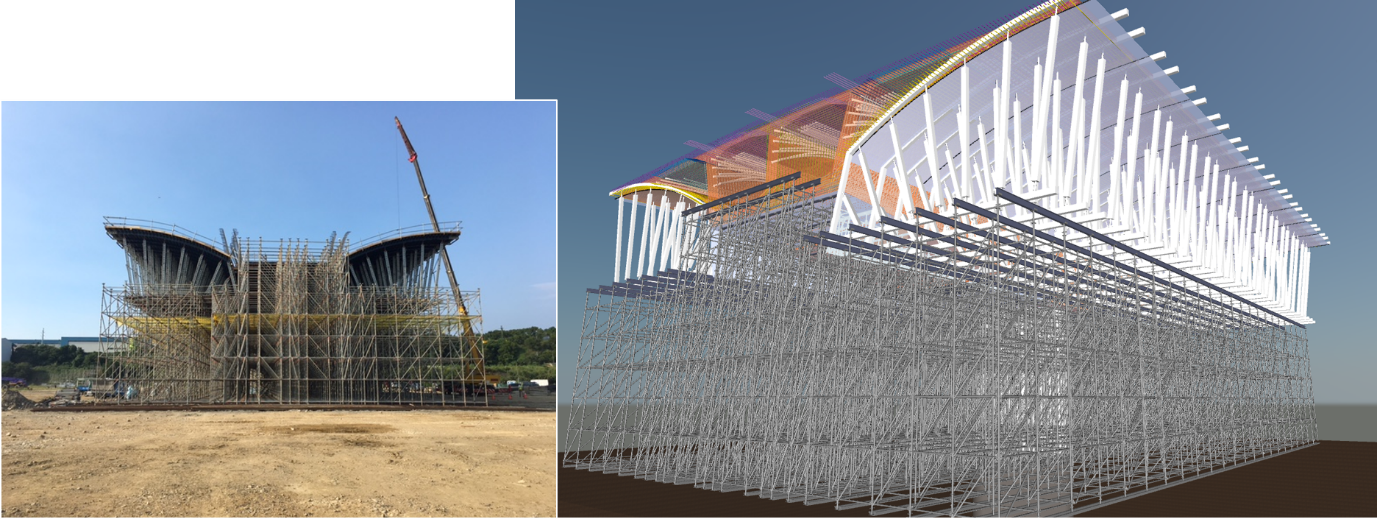

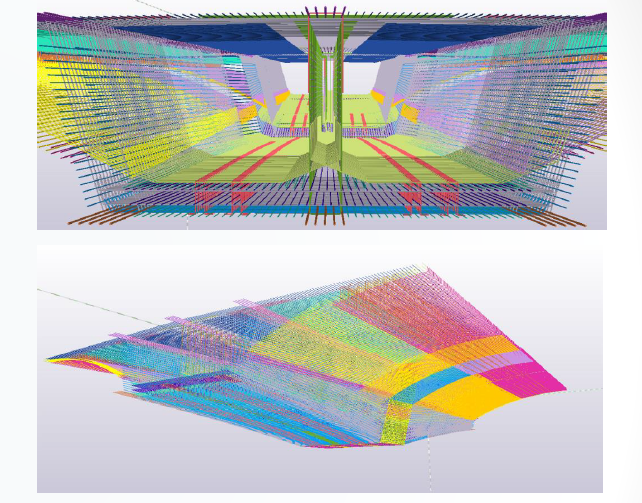

許皓威 國立臺灣大學土木工程學系電腦輔助工程組碩士生 簡維廷 國立臺灣大學土木工程學系電腦輔助工程組碩士生 周敬淳 國立臺灣大學土木工程學系資訊模擬與管理研究中心 專案經理 柳儒錚 國立臺灣大學土木工程學系工程資訊模擬與管理研究中心 專案協理 謝尚賢 國立臺灣大學土木工程學系教授兼系主任 塑模需求日增 實際案例偏少 近年來,國內BIM(Building Information Modeling)應用在建築領域上的成熟度越來越高,而在橋梁或是道路等基礎建設工程領域上,仍有很大的發展空間。目前BIM應用在建築相關的案例上較多,解決方案也較完備,儘管產業界對於道路橋梁等基礎建設之資訊塑模需求與日俱增,但道路橋梁的案例卻偏少,且多以設計端為主,而現有的道路橋梁塑模工具也較不完善。近來,臺大土木系工程資訊模擬與管理研究中心(簡稱臺大BIM研究中心)很榮幸有機會與利德工程股份有限公司進行產學教育合作,以實際案例探究在橋梁施工中應用BIM技術的可行性,並評估BIM應用所帶來的效益。 BIM技術提供工程團隊的資訊是以資訊塑模為核心,再分享至工程中的每個角色。如此一來專案團隊間能夠有明確的視覺化媒介進行討論,改善以往透過2D圖紙溝通容易產生之誤解與缺漏,進而避免後續可能產生之衝突;除此之外,BIM也能提供數量估算、施工進度模擬(4D)和成本預估,提升工程專案對人力和物料的掌控。 這樣的技術雖帶來了有別於以往的效益,然而目前都以一般建築作為主要使用對象。一般建築物具有垂直的發展特性,涵蓋區域範圍較小,當前的BIM軟體如Revit,也是針對這些特性發展出相對應的功能和物件,例如梁、柱、樓板、牆等,這些基本元件是構成一般建物的主要元素,然而在道路橋梁等基礎建設土木工程上,這些物件反而不是主要的,甚至常無法直接適用。另外,在BIM軟體中,「樓層」為一項非常重要的屬性資料,它是建築模型切分之基礎,同時能直接生成需要的圖資。但是在土木工程上,「樓層」這項資訊即失去了意義,道路橋梁工程大多具有水平帶狀性且地域廣大,不少元件無法從現有軟體內建功能中獲得或建置,因此,如何有效應用國內常用的BIM軟體於橋梁工程,成為本次研究案例的一大課題。 高度參數化 簡化建立模型工作 橋梁工程的建模概念和一般建築有所不同,一般建築比較偏向用放置元件的方式來建構整體模型,橋梁則是以線型(Alignment)為一切基準,不論是座標、高程、尺寸,甚至到細部的洩水坡度和超高,都是以線型為參考進行衍生(圖一),也因此參數化在這個案例就成為最重要的一個環節。參數化所帶來的幫助主要分成兩部分,第一部分是減少重複性操作並提高準確度,第二部分則是增加自動化的可能性。 圖一 預力箱型梁混凝土橋梁模型架構說明 本次案例之橋梁為預力混凝土箱型梁,主要分為節塊、橋墩、基礎、假設工程的施工架和工作車這幾類,類型較為集中,因此像橋面這類模型就可以利用單一模型進行複製,再微調細部尺寸組成整段橋梁。這種做法需要高度的參數化,只要將需要的參數都設定完成之後,它就能簡化建立模型的重複性工作,不再只能一段一段以手動方式建立節塊,而是可以利用已經完成的一塊參數化模型複製出全段橋梁(圖二),並在過程中透過參數調整使模型與圖說一致。整個模型的建立過程省去了許多手動操作的部分,不僅減少時間的消耗,也提高一定的準確性,因為在拉參考線測量、畫線、組成面、建立實體的每個步驟中,都存在著錯誤的可能性,而此處只需要輸入參數就能夠完成模型。 圖二 全線橋梁模型 另一方面,在調整參數的同時,先是依照著圖說的尺寸建立模型元件,但此時尚未給予每個模型確切的擺放位置,因此需要一個自動化的流程定位每個元件。在這個案例中,我們使用Revit自適應元件的功能和Dynamo的節點協助達成此任務。並利用Excel輸入各個節塊的定位座標,並透過Dynamo將Revit的自適應元件放置在輸入座標上,如此一來就能將各模型定位在正確位置上。此外,如果要更進一步增進建置模型的效率,也能將調整參數的工作交付給Dynamo,先讓每個節塊的參數依照里程數區分,在Excel中輸入座標資訊後,再讓Dynamo抓取這些參數放入到該里程數上的模型中,讓整個工作流程高度的自動化,大幅減少人為操作部分。 儘管自動化看似容易,但其困難處在於整體參數設定的流程。因本案橋梁的梁深與翼板的二次拋曲線及剛體旋轉的部分有一定的複雜度,使得高度連動的幾何參數之自動設定出現了問題,再加上Revit軟體本身也有不少限制,因此,經過反覆的嘗試並更換多次的建模邏輯和順序後,才順利完成給定參數這個環節。除了設定參數花費較多時間外,另外還有建模前的資料處理,也需人工將廠商所提供的圖說等資料轉換成所需的數據。這兩部分可說是整個橋梁塑模過程中最為耗時的階段。然而,有了方便的流程後,接下來所省下的時間遠大於其所花費的。以一個柱頭為例,一般手動建模可能需要40個小時以上,而在程式自動化的輔助下,能將時間壓縮在大約4小時左右,這十倍上下的差異,也說明了參數化在BIM建模上的巨大效益。 3D展示 提升效率 而在假設工程方面,本案所涵蓋的部分主要分為支撐架、施工便橋與構台,以及模板系統(圖三)。柱頭的位置決定建造的工法,河道上的柱頭採用的是箱型梁懸臂工法,其下包含重型和輕型支撐架穩固基底;而岸上的柱頭則是用場撐懸臂工法,由於離地較低且不受水的影響,故以輕型支撐架樁為主。在BIM模型的建置上,每個柱頭的支撐架數量配置都有不少差異,且輕型支撐架需要隨著節塊的高度做調整,對模型的需求程度,就成為一大課題,因為模型的細緻度以及精準度皆會影響這些大量模型的建置。我們在實作前評估過Dynamo是否適合應用於此類假設工程,但因每個節塊的配置變化大,且僅有圖檔資料可供參考,推估使用Dynamo與手動完成的時間相比效益並不會太顯著,因此我們選擇使用自訂元件的方式,並根據工程圖逐項在Revit中完成。另外一項較為耗時的假設工程則是模板系統。在模型中模板須貼附於節塊的腹板與底板,由於大多數的節塊表面隨線型而變化,因此在工具的選擇上亦使用了自適應元件,根據板面的不同條件客製出適合的模型,如此便可直接在專案中透過點擊面的角點,直接生成出帶有厚度的不同模板。 圖三 透過模型進行假設工程組裝與配置說明 在鋼筋的部分,我們選擇使用Tekla來建模。在建鋼筋模型的過程中,圖說上的配筋圖看似容易,但因節塊模型外觀幾何會隨著線型不斷變化,並不像一般建築的梁柱那麼方正,可立刻從模型中看出很多鋼筋銜接的問題,需要不斷地將問題回報給廠商進行檢討。而鋼筋的建置是依鋼筋編號分組為單位進行,在每個節塊的配置雖然相同,但由於節塊本身量體的差異,仍需逐項建立每個節塊的鋼筋,且一旦有設計變更,每個節塊也都需修改,因此未來考慮透過API的方式解決重複操作的問題。在專案的後期,從與營造廠商頻繁的討論以及在施工現場的交流中得知,3D展示是營造端目前最重視的環節,對他們來說,最重要的是能夠用更直觀的方式提升溝通效率,且藉由BIM的施工模擬提前得知問題何在,進而在施工前就將之排除,省去以往工人依圖說組裝時試誤所浪費的時間與材料,這一點對他們的幫助最大。此外,滿足正確尺寸、座標、高程及符合施工項目拆分需求的模型,其數量計算也能協助廠商進行物料控管的檢討。 圖四 節塊鋼筋的模擬分類與銜接處之檢討 為了應用需求 開發輔助程式

在本案中體認到,若要將BIM工具用於橋梁施工上,需要大量的參數化與輔助程式之開發。而從設計到施工間的流程中,亦發現了一些未來能夠再加以改善的部分,例如:圖說轉換為模型的效率。在傳統的2D施工圖上,一些營造廠所需要負擔的工作,像是剛體旋轉的計算、混凝土塊漸變段等,都不會直接呈現在圖面上,使得很多時候需要經過不斷的圖說比對,才能漸漸理解設計的邏輯,也因此降低了建模上的效率。假設能夠直接抓取圖說資料,如線型座標、斷面輪廓等,先將整段橋梁模型自動生成,再利用模型進行剛體旋轉、洩水坡度等施工面向的資訊產出,相信對於營造廠而言將能節省非常多的時間,也可降低在人工計算可能造成的錯誤。 當然,若是將來針對橋梁工程有更好的BIM設計軟體,可以讓設計直接在3D BIM環境中進行,甚至有為橋梁施工的BIM應用軟體,就可以省下現今許多的資訊轉換成本。另一方面,建立假設工程的過程中常常因為現地高程與圖說上的差異,而讓鷹架與千斤頂等假設工程中的必要元件在高程上與現場有所差異,因此建置一個可配合實際高層變化之快速假設工程配置程序或系統,是未來可考慮發展的項目。而對營造廠來說,BIM所提供最大的幫助在於鋼筋綁紮的順序模擬,因此,接下來可以考慮在Tekla中建立各個鋼筋的順序標號,並利用4D模擬預演施工順序。再者,此案的橋梁BIM模型應用主要只達到3D展示和模擬的階段,未來如果能再提高BIM的使用深度和廣度,就有機會利用BIM模型進行自動化品質驗證,也就是將產出資訊用於法規檢討或是驗證,確保資訊的可信度,甚而將該資訊作為後續橋梁維護管理之用。 最後更要感謝參與的每一個成員,此案在大家辛苦的討論、開發、研究下才有目前的成果。但這只是個開端,未來仍有更多可以精進的空間,希望往後大家一起持續努力,朝提升營建產業生產力之目標邁進。

0 評論

發表回覆。 |

文章類別

發佈時間

三月 2023

|

Proudly powered by Weebly

RSS 訂閱

RSS 訂閱