|

郭榮欽 國立臺灣大學土木工程學系工程資訊模擬與管理研究中心 執行長 國立臺灣大學土木工程學系兼任副教授 國立臺灣科技大學建築系兼任副教授 BIM技術應用 兩個難題待解 自從BIM技術崛起後,工程業界除了對既有軟體工具持續努力深化其應用技能外,也開始發現它確實能為工程實作帶來傳統所未有的一些優勢。但不諱言的,有幾個亟待解決的問題,相信一直盤旋在業界有志於引用BIM而寄望能達更理想境界的工程專家們的心中,BIM融入工程實務的作業流程如何改造就是一個問題,而BIM在整個建築物生命週期中運作的非幾何資訊處理,也是一個懸而未決的困難問題。 一、BIM資訊的特性

二、實踐BIM資訊 共享成功之道

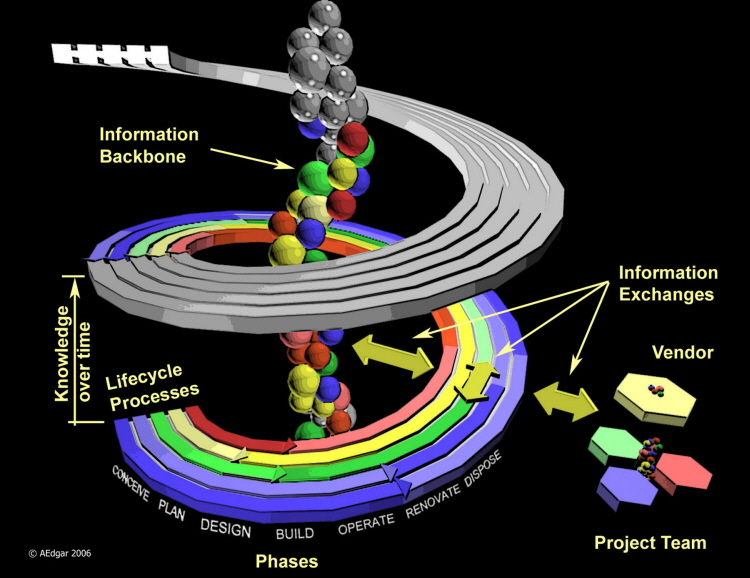

圖一 BIM的螺旋式發展(取自NBIMS v1-p1[2]) BIM所有的知識本體產出有幾個特質,整理如下:

三、以wiki技術建構BIM維基知識平台

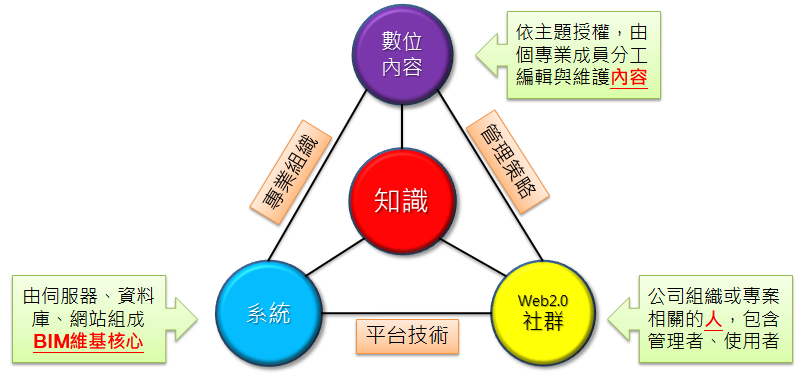

圖二 BIM維基知識平台組成架構[5] a. Wiki系統 要架構一個Wiki平台,除了電腦硬體與網際網路以外,在軟體方面,包括(a).伺服器、(b).資料庫、(c).網站所組成。本文所採用之Mediawiki為例,MediaWiki採用PHP程式語言寫成,其使用的資料庫可用MySQLMariaDB、PostgreSQL或SQLite之一,作為其關聯式資料庫管理系統。MediaWiki經最佳化,使其可以承載萬億位元組的內容和每秒數十萬次的存取請求。MediaWiki常被一些公司部署為一個內部知識管理系統,這就是本文相關研究決定採用此技術的重要原因之一,有一些教育機構也讓學生使用MediaWiki進行小組計畫的管理和維護。 b. Web2.0社群 無論Wiki平台係公開提供群眾服務,或是公司內部知識管理系統,甚至小到學校學生小組研究計畫,或一件工程專案,除了網際網路存取權限管控不同以外,其Wiki協同作業透過組織授權進行「分工」與審核管理,以及合作「整合」特定主題資訊的機制是完全一樣的。社群管理與審核機制對Wiki平台運作成功與否舉足輕重。 c. 數位內容 數位內容是人類經驗累積與智慧的結晶,可謂無價之寶,Wiki透過「系統」、「Web2.0社群」、「數位內容」的組合運作,產出寶貴的「知識」,這正是NBIMS v1-p1所提出BIM知識骨幹,就是BIM生命週期資訊共享的核心,對BIM而言,相關的知識涵蓋非常廣,有專案針對性的、有地域性的、專業分工的、有標準規範的、有隨工程階段需求而異,非常龐雜,但若善用適當的資訊工具與技術,不但能對龐雜資訊儲存累積,有效管理,形成寶貴知識,將大量降低重工、降低人為錯誤,且在數位世界組成工程知識本體,容易彈性應變所需。 善用Wiki技術 產官學新優勢 本文僅簡單帶出應用Wiki技術建構我國BIM維基知識平台的必要性與優勢,架構Wiki系統不難,但仍需成功組織BIM維基社群,分工合作管理此系統,並號召我國工程業界及相關BIM的專家們一起共襄盛舉,積極貢獻相關數位內容,不斷累積與增修,以長遠來看,對我國BIM技術發展必定影響深遠。另外,BIM維基知識平台的資訊取用,包括資訊的嵌附(Embeding)或繫接(Linking)機制,則再於另文詳述。 Wiki平台的應用可大到像Wikipedia(維基百科)那樣的全球性經營規模,也可以小到學校依課程設定小組計畫議題架設。若能充分了解Wiki技術的精髓,善用其優勢,在我們工程業界繁雜的資訊處理業務上,必能收事半功倍之效。故本文建議: a. 學校可考慮將Wiki技術納入教學課程,讓學生深入瞭解Wiki技術。 b. 業界可以架設屬於公司自己封閉管理的BIM維基知識平台,管理不斷累積的工程資訊紀錄,並萃取成公司寶貴的知識。 c. 國家可以利用雲端架設開放的BIM維基知識平台,除了創設公共分享的工程資訊外,也開放全國各專業熱心人士參與貢獻其寶貴知識,分享給業界,並傳承予莘莘學子。 參考文獻

0 評論

發表回覆。 |

文章類別

發佈時間

三月 2023

|

Proudly powered by Weebly

RSS 訂閱

RSS 訂閱